【釈迦・弥陀二尊への誓いの言葉】

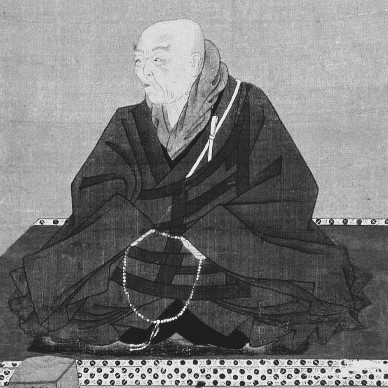

第四弾は、法然聖人の誓いのお言葉です。

このほかにおくふかきことを存ぜば、二尊のあはれみにはづれ、本願にもれ候ふべし。

もし仮にこれ以外にも奥深い教えがあって私が隠しているとしたら、私は釈迦・弥陀二尊の大悲にはずれ、弥陀の本願のお救いにあずかることはできないでしょう。

「本願を信じてただ念仏申す他に奥深い教えはない」ということが、ご自身の救いをかけて誓われています。『一枚起請文』の題号の由来がここにあります。

大変厳しいお言葉であり、それだけに法然聖人の確固とした信念が感じられます。

【智者のふるまいへの戒め】

念仏を信ぜん人は、たとひ一代の法をよくよく学すとも、一文不知の愚鈍の身になして、尼入道の無智のともがらにおなじくして、智者のふるまひをせずして、ただ一向に念仏すべし。

念仏の教えを信ずる人は、たとえ釈尊一代の教法をよくよく学ぶとも、一文字さえも知らない無学・無知の身になりきって、尼や入道などの無知のともがらと同じ身であるとわきまえ、智者のような振る舞いをせず、ただ一向に念仏申すべきです。

この後、製作の由来を述べる文がありますが、本文としてはこの五段の文が結びと言うことになります。

最後にこれまで述べてきたところ(特に第二段の「ただ…念仏申す」のお心)をうけて、「ただ一向に念仏すべし」と勧められる結勧の文です。

そしてここでは念仏を申す者の態度について「一文不知の愚鈍の身になして」「尼入道の無智のともがらにおなじくして」「智者のふるまひをせずして」などの言葉で具体的に教えられています。

「愚鈍の身でも構わない」「智者でなくとも構いません」という言い方より、もう一歩つっこんだ言い方をされています。「愚鈍の身になす」ことこそ、念仏者のあるべき態度であると言われるのです。

その意味するところは、もともと智慧のある者に智慧を捨てよということではありません。また、あえて愚か者であるかのように振る舞えということでもないです。

親鸞聖人が書写された『西方指南抄』には、次のような法然聖人のお言葉があります。

聖道門の修行は、智恵をきわめて生死をはなれ、浄土門の修行は、愚痴にかへりて、極楽にむまると(「浄土宗大意」『真聖全4』p.219)

「愚痴にかへりて」ですから、それはあえて愚か者になるのではなく、本来の私の姿にかえっていく、深い闇を抱えた私であるということに気づいていくということです。今の『一枚起請文』のお言葉もまた、同じように理解すべきでしょう。

「自らが賢い」と智慧を誇っていた私が、本願のお心を通して「いやそうではなかった。私の知識も経験も生死を超える上には、いささかも役立つものではなかった。すべてうそ・いつわりであった」と思い知るのです。

それは同時に、真実はただ仏の側にしかなく「ただ念仏のみぞまこと」であったと、本願の救いの確かさを知り、はからいを捨ててその救いにまかせていくことでもあります。

ですから念仏者の表面的な態度のことだけではなく、私たちの内にある価値観の転換を促し、機法二種の深信のこころを教えられているのです。

なお、親鸞聖人88歳のときのお手紙には法然聖人からお聞きしたお言葉として、次のように記されています。

故法然聖人は、「浄土宗の人は愚者になりて往生す」と候ひしことを、たしかにうけたまはり候ひしうへに、ものもおぼえぬあさましきひとびとのまゐりたるを御覧じては、「往生必定すべし」とて、笑ませたまひしを、みまゐらせ候ひき。文沙汰して、さかさかしきひとのまゐりたるをば、「往生はいかがあらんずらん」と、たしかにうけたまはりき。いまにいたるまで、おもひあはせられ候ふなり。(『註釈版』p.771)

(今は亡き法然聖人が、「浄土の教えを仰ぐ人は、わが身の愚かさに気づいて往生するのである」と仰せになっていたのを確かにお聞きしましたし、何も分からない無知な人々が来るのをご覧になっては、「間違いなく往生するであろう」とほほえまれていたのを拝見しました。また、学者ぶった議論をして、いかにも賢そうに振る舞っている人が来たときは、「あの人の往生はどうであろうか」と仰せになっていたのも確かにお聞きしました。今でもそのことが思い起こされます)

88歳の老境になられても、法然聖人の教えを聞き続けていかれた親鸞聖人のお姿が偲ばれるとともに、親鸞聖人の教えも法然聖人のこの『一枚起請文』のお心といささかも異なるものではないことを改めて確認することができます。

【製作の由来】

浄土宗の安心・起行、この一紙に至極せり。源空が所存、このほかにまつたく別義を存ぜず。滅後の邪義をふせがんがために、所存を記しをはりぬ。

浄土宗における安心と起行は、この一紙に記したことに尽くされています。私、源空の考えはこの外にまったく別の義はありません。私が亡くなった後、邪な説をなすものを防ぐために、ここに所存を記したのです。

最後に『一枚起請文』の製作の由来が述べられます。

まず「本書に記したことに浄土宗の教えはきわまるのであり、この外にまったく別の義はない」ということが重ねて念押しされています。

続いて「私が亡くなった後、邪な説をなすものを防ぐためである」と製作の由来を記して結ばれています。

『一枚起請文』が著された建暦二年(1212)正月23日は、法然聖人のご往生の2日前にあたります。

死を目前にしてもなお、法然聖人の願いは念仏の教えが正しく伝わること以外にはありませんでした。最後の力を振り絞って書かれた本書が、そのことを雄弁に物語っているように思われます。それだけ人生で大切なものに出あわれたということでもあるでしょう。

【「一枚起請文①~⑩」参考・引用】

『真宗聖教全書』

『註釈版聖典』

『註釈版聖典 七祖篇』

『聖典セミナー 選択本願念仏集』

『浄土真宗辞典』

『季刊せいてん no.98~100』

藤堂恭俊『一枚起請文のこころ』

次の投稿