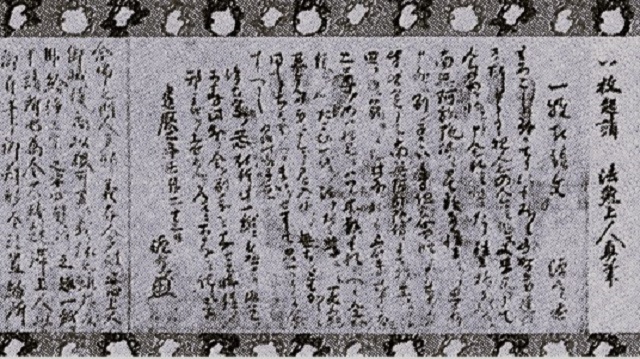

『一枚起請文(いちまいきしょうもん)』は、法然聖人の晩年の念仏の領解を述べられたもので、内容は二段に分かれています。

もろこし(中国)・わが朝に、もろもろの智者達の沙汰しまうさるる観念の念にもあらず。

また、学文をして念の心を悟りて申す念仏にもあらず。

ただ往生極楽のためには南無阿弥陀仏と申して、疑なく往生するぞと思ひとりて申すほかには別の子細候はず。

ただし三心・四修と申すことの候ふは、みな決定して南無阿弥陀仏にて往生するぞと思ふうちに籠り候ふなり。

このほかにおくふかきことを存ぜば、二尊のあはれみにはづれ、本願にもれ候ふべし。

念仏を信ぜん人は、たとひ一代の法をよくよく学すとも、一文不知の愚鈍の身になして、尼入道の無智のともがらにおなじくして、智者のふるまひをせずして、ただ一向に念仏すべし。[為証以両手印]

[浄土宗の安心・起行、この一紙に至極せり。源空が所存、このほかにまつたく別義を存ぜず。滅後の邪義をふせがんがために、所存を記しをはりぬ。]

[建暦二年正月二十三日]

[源空](花押)

私、法然が日頃申し上げるところの浄土宗の念仏は、これまで中国や日本において、さまざまな智者たちが議論を重ねて仰っておられるような、散り乱れる心をしずめて、真如の理法や阿弥陀仏のすがたなどを想い描く観念の念仏ではありません。

また、学問をして念仏の功徳や意味をくわしく知った上でしか申せないような特別な念仏でもありません。

ただ極楽往生のためには、南無阿弥陀仏と申して、疑いなく往生すると思いさだめて念仏申すほかには、これといって特別なことはありません。

念仏者は三心や四修を具えねばならないと申しますのも、これらみな、南無阿弥陀仏の念仏によって必ず往生させていただくと思いさだめて念仏申す人の上に、おのずから具わるものなのです。

もし仮に、これ以外にも奥深い教えがあって私が隠しているとしたら、私は釈迦・弥陀二尊の大悲にはずれ、弥陀の本願のお救いにあずかることはできないでしょう。

念仏の教えを信ずる人は、たとえ釈尊一代の教法をよくよく学ぶとも、一文字さえも知らない無学・無知の身になりきって、尼や入道などの無知のともがらと同じ身であるとわきまえ、智者のような振る舞いをせず、ただ一向に念仏申すべきです。[今、申し上げたことに嘘詐りのないことの証として両手の印を押します]

[浄土宗における安心と起行は、この一紙に記したことに尽くされています。私、源空の考えはこの外にまったく別の義はありません。私が亡くなった後、邪な説をなすものを防ぐために、ここに所存を記したのです。]

第一段では「自身の念仏は、一般に行われている仏のおすがたを観ずる念仏や、学問をして念仏の意義を知って称える念仏ではなく、ただ南無阿弥陀仏と申せば往生せしめられると信じて称えているほかにはない」といい、三心も四修もそこにこもっていると専修念仏の極意を述べ、このほか、奥深いことがらを知ろうとすれば本願の救いからもれると誡められています。

第二段では、念仏を信ずるものは、いかに学問をしたものであっても愚鈍の身にかえって念仏すべきであるといわれています。

奥書には、法然聖人自身の領解はこのほかに別になく、滅後の邪義をふせぐために、所存を記したのであるとその由来が示されています。

【「一枚起請文①~⑩」参考・引用】

『真宗聖教全書』

『註釈版聖典』

『註釈版聖典 七祖篇』

『聖典セミナー 選択本願念仏集』

『浄土真宗辞典』

『季刊せいてん no.98~100』

藤堂恭俊『一枚起請文のこころ』