【『一枚起請文』とは】

『一枚起請文』は建暦2年(1212)、病床にあった80歳の法然聖人がお亡くなりになる2日前の1月23日に、お弟子の一人であった勢観房源智上人の要請によって自ら筆をとって書かれたものです。

法然聖人は承元元年(1207)2月、75歳のときに起こった承元の法難によって讃岐国の小松の庄へ流罪となります。同年の12月には赦免がくだりますが、入京は許されず、摂津国の勝尾寺(大阪府箕面市にある高野山真言宗の寺院)にて4年の月日を送られます。

その後、建暦元年(1211)11月20日、79歳の法然聖人はついに許しを得て京都の吉水の地へ戻ってこられます。

しかしご高齢と所労のため、法然聖人は翌年の正月から病床につかれます。日に日に衰えが目立つようになられた法然聖人に対し、18年間常随給仕のお弟子であった源智上人が「念仏の教えの肝要について、ぜひ一筆お書きつけください。それを後の形見にしたく思います」と懇願します。

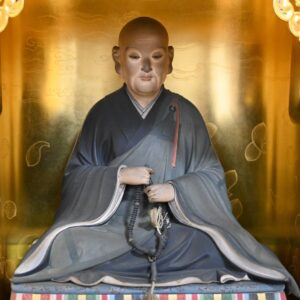

この源智上人の要請をうけて法然聖人が書き与えられたのが『一枚起請文』です。法然聖人直筆の『一枚起請文』は、現在も浄土宗の大本山である黒谷金戒光明寺に襲蔵されています。

なお、法然聖人から『一枚起請文』を与えられた源智上人は、法然聖人亡き後、教団の指導的立場を担っていかれました。

法然聖人の一周忌にあたって源智上人が造立した阿弥陀如来立像の胎内からは、東北から九州まで4万6千人もの膨大な署名の記された「結縁交名帳(けつえんきょうみょうちょう)」とともに源智上人の願文が発見されています。

また、覚如上人の『御伝鈔』上巻第七段「信心諍論」では、正信房湛空上人らとともに親鸞聖人と信心同異について論争され、法然上人から「仏のかたよりたまはる信心」(『註釈版』p.1051)ということを聴聞された方として登場します。(参考『註釈版』p.851)