【異見・異学・別解・別行の人の念仏】

まず最初の一文では

もろこし(中国)・わが朝に、もろもろの智者達の沙汰しまうさるる観念の念にもあらず

私、法然が日頃申し上げるところの浄土宗の念仏は、これまで中国や日本において、さまざまな智者たちが議論を重ねて仰っておられるような、散り乱れる心をしずめて、真如の理法や阿弥陀仏のすがたなどを想い描く観念の念仏ではありません。

と、浄土宗の念仏が観念の念仏ではないと示されます。

法然聖人の著書や語録では、念仏といえば南無阿弥陀仏と称える称名念仏のことですか、法然聖人が浄土宗を独立される以前の、聖道諸宗の寓宗(付属的な教え)として浄土教では、念仏の中心は、心に対象を観ずる観念の念仏にありました。

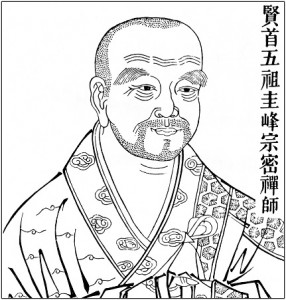

中国唐代の僧であった圭峰宗蜜(けいほうしゅうみつ)の『華厳経行願品疏鈔』巻四には、念仏の種類について次の4種が挙げられています。

一には称名念仏。相貌を取らず心を一仏に繋けて専らその名字を称するなり。

二には観像念仏。如来の塑画(そが)等の像を観ずるなり。

三には観相念仏。如来の三十二相等を観ずるなり。

四には実相念仏。自身及び一切法の真実自性を観ずるなり。

このうち後の3つはいずれも観念の念仏ですが、観像念仏と観相念仏は仏の相好など具体的な事物を観ずる「事観の念仏」、最後の実相念仏は具体的な相を離れて真如の理法そのものを観ずる「理観の念仏」です。

そして観念の念仏の中でも理観の念仏は最も深妙な念仏とされる一方、称名念仏はこれらの観念の念仏よりも初歩的で浅劣な行とみるのが聖道諸宗に共通の念仏観でした。

このように称名念仏よりも観念の念仏が、また観念の念仏のなかでは事観の念仏よりも理観の念仏が勝れていると見ることは、戒・定・慧の三学によって我執を砕き彼此の差別を超えた真如平等の知見を開くことをめざ聖道門の仏道からすれば、至極当然の見方ということになります。

聖道諸宗の寓宗であった浄土教では、こうした聖道門的行業観が、浄土往生の行業の上にもそのまま反映されていたのです。

それだけに法然聖人が「観念の念仏ではなく、称名念仏こそが最も勝れた往生の行業である」と説かれたことは、まことに革新的なことでした。

それは聖道門の論理の中からは決して生まれるものではなく、「称名念仏は阿弥陀仏によって往生の行業に選び取られた選択本願の行である」という浄土門固有の論理を持って、初めて成り立ち得る教えであったのです。

次に

また、学文をして念の心を悟りて申す念仏にもあらず。

また、学問をして念仏の功徳や意味をくわしく知った上でしか申せないような特別な念仏でもありません。

とは「学問をして念仏の功徳や意味を詳しく知った上でしか申せないような特別な念仏でもありません」という意味です。

法然聖人はご自身のことを「戒・定・慧三学のうつは物にあらず(三学非器)」(「諸人伝説の詞」『真聖全4』p.680)と内省され、また「愚痴の法然房」(『同』p.678)といわれました。一方で周囲からは「智慧第一の法然房」(『法然上人伝記(九巻伝)』巻一下)と尊敬された方でした。

ですから「法然聖人は〈ただ念仏〉と仰っているが、やはり法然聖人のような智慧者の称える念仏は、浅学非才の我々が称える念仏とは違い、功徳の高い勝れた念仏であるはずだ……」と受け取りたくなることは無理もありません。

有名な話があります。ある時、法然聖人がお弟子の聖光房(弁長)に「私の申す念仏とあの阿波介が申す念仏と、どちらが勝れているか」とお尋ねになりました。阿波介とは放逸な生活を送っていた陰陽師でしたが、縁あって法然聖人の教えに帰した人です。

聖光房が「どうして同じであるはずがありましょう」と答えると、法然聖人はにわかに険しい表情になられ「そうであれば、お前は日頃、浄土の法門の何を聞いてきたのだ。如来の救いを信じて申す念仏に違いがあるはずがない」と諭されたそうです。(『法然上人行状絵図』第十九、並びに前出の「諸人伝説の詞」p.677)

一般に何かを行うとき、当人の知識や経験の多少が行為の出来・不出来を左右することは、誰もが経験上知っていることです。ですから、念仏の教えもこれと同じように受け取ってしまいがちです。

しかし法然聖人は、本願に念仏を誓われた阿弥陀仏のおこころは「学問をして出来のよい念仏を申せということではない」といわれるのです。

そこにはまた「そもそも私たち人間の持つ知恵は生死の問題に解決を与える上に役に立つほど立派なものであるのか」という人知に対する厳しい省察があるといえるでしょう。