【念仏往生と三心・四修①】

ただし三心・四修と申すことの候ふは、みな決定して南無阿弥陀仏にて往生するぞと思ふうちに籠り候ふなり。

念仏者は三心や四修を具えねばならないと申しますのも、これらみな、南無阿弥陀仏の念仏によって必ず往生させていただくと思いさだめて念仏申す人の上に、おのずから具わるものなのです。

第三段では「三心・四修」ということが出てきます。三心とは念仏者の信心のことで、四修とは念仏の修し方のことです。

それらは本願に信順して「ただ念仏申す」人の上に、おのずから具わるものであると示されるのがこの一段です。

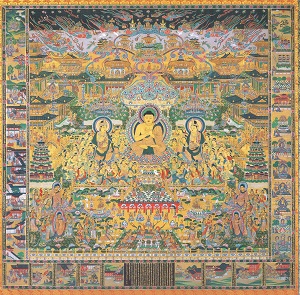

三心とは『観経』上品上生段(『註釈版』p.108)に説かれる「至誠心・深心・回向発願心」のことで、善導大師は「もし一心でも欠けたならば往生はできない」(『七祖』p.655)と釈され、法然聖人も「行者の至要なり」(『七祖』p.1247)といわれた念仏者の信心のことです。

法然聖人の解釈は以下の通りです。(参考『七祖』p.1404)

至誠心(真実心)とは「虚仮の心を離れた真実心のことで、念仏者はこの真実心を具えて念仏申さねばならない。しかも外面のみ真実心を繕うのではなく、内心も外面も一致して真実心でなければならない」と説かれます。

しかしそのこころは

妄念の葦(あし)はしげけれども、三心の月は宿る也(「諸人伝説の詞」『真聖全4』p.673)

(葦の生えた池にも、よくよく見れば葦の間を分けて月が宿っているように、三心は煩悩まみれの心にも具わるものです)

といわれるように「煩悩のない清らかな心を持ちなさい」ということではありません。

また、

内にも外にもただあるままにてかざるこころなきを至誠心とはなづけたるにこそ候ぬれ(「実秀に答ふる書」『真聖全4』p.189)

深心も回向発願心もまことなるを至誠心とはなづくる也(『往生大要集』『真聖全4』p.571)

といれるところに、法然聖人ならではの至誠心の見方があります。

深心とは「深信の心」すなわち深く信ずる心です。

深心といふは仏の本願を信ずる心也。われは悪業煩悩の身なれども、ほとけの願力にて、かならず往生するなりといふ道理をききて、ふかく信じて、つゆちりばかりもうたがはぬ心なり(『十二箇条の問答』『真聖全4』p.638)

深心について善導大師は七つを挙げられます。その中心はこの御文にもありますように、本願を信ずる二種深信にあります。

すなわち「いずれの行もおよびがたく、自らの力によってはいかにしても生死を超えることはできない自身のありよう」を信知する「機の深信」と、「そのような私を念仏一つで救うと誓われた阿弥陀仏の願力の確かさ」を疑いなく信知する「法の深信」です。

回向発願心(往生を願う心)とは、自らの修めた善根を振り向けて浄土へ往生しようと願う心です。これは法然聖人の専修念仏の教えと矛盾するようですが、

一切の善根をみな極楽に回向すべしと申せばとて、念仏に帰して一向に念仏申さん人の、ことさらに余の功徳をつくりあつめて回向せよとには候はず。…おのづから便宜にしたがひて、念仏の他の善を修する事のあらんをも、しかしながら往生の業に回向すべしと申す事にて候也(「御消息」『真聖全4』p.757)

と、ことさらに自力の回向を勧める心ではなく、「往生を願ふは回向発願心也」(『法然上人伝記(九巻伝)』巻四下)と、ひとえに往生を願う心であると釈されています。

これらの三心相互の関係については

三心はまちまちにわかれたりといえども、要を取り詮をえらびて、これをいへば、深心ひとつにおさまれり(『三部経大意』『真聖全4』p.786)

といわれ、三心は個々に独立した心ではなく、三心の据わりは本願を信ずる深心にあり、三心は深心の一心に収まると見られています。

そしていま、三心や四修は「みな決定して南無阿弥陀仏にて往生するぞと思ふ」なかに具わると言われるわけですが、このお言葉がまさに本願を信ずる深心(二種深信)そのものを表していると言えます。

決定して南無阿弥陀仏にて往生するぞと思ふ

は、文の当面は法の深信にあたりますが、念仏一つにまかせていくことは「念仏以外には救われる道のない我が身である」と、念仏以外のあらゆるものを捨て去っていくことでもあります。すなわち二種一具の深信のこころが表されているのです。

このようなわけで「決定して南無阿弥陀仏にて往生するぞと思」って申す念仏とは、二種深信の上の念仏であり、取りも直さず三心具足の念仏であるといえます。

法然聖人は「三心や四修ということも、ただ本願を信じて念仏申すことに尽くされている。この外にとりたてて何かの心を持ちなさいということではありません」と教示されているのです。