本日はご縁をいただき福井県へ。

北陸新幹線のおかげで便利になりました。

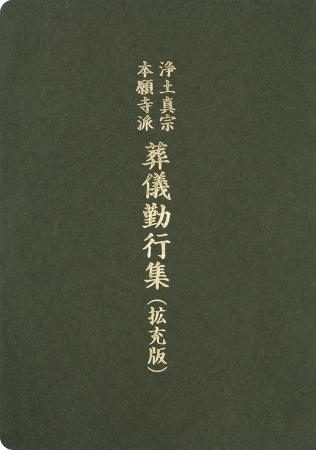

新幹線の車内でリニューアル(?)した『葬儀勤行集』とその解説書(『葬儀のてびき』)を読みました。

『浄土真宗本願寺派 葬儀勤行集』とは私たち浄土真宗本願寺派の僧侶がお通夜やお葬式で用いるおつとめがまとめられたお経本です。

今年の4月1日から『葬儀勤行集(拡充版)』というものが本願寺出版社から発売されていたようです。まったく知りませんでした。

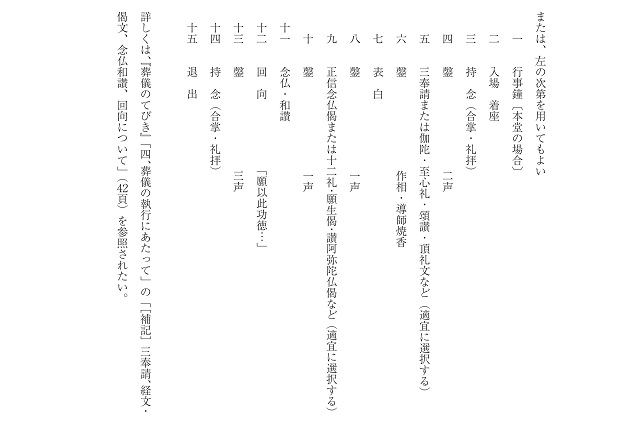

どの辺が「拡充」したのかというと……例えば、従来のお葬式は「三奉請」から始まり、「表白」「正信偈」「短念仏」「念仏」「和讃」「回向」をおつとめをしましょうと『葬儀規範』に書かれた宗派内で推奨された流れがあります。(もちろん絶対にこれを守らなければいけないわけではありません)

今回、刊行された「拡充版」には

『浄土真宗本願寺派 葬儀勤行集(拡充版)』 の刊行にあたって

宗門では、 葬送儀礼のすべての勤行における次第の推奨のため 『浄土真宗本願寺派 葬儀勤行集』 『浄土真宗本願寺派 葬儀規範』 を本願寺出版社より発行しております。宗門の推奨する次第として保持するとともに、浄土真宗本願寺派葬送儀礼の本義を保持しつつ、本『浄土真宗本願寺派 葬儀勤行集(拡充版)』は、葬儀を執行する各僧侶が儀礼空間の構築に創意工夫を尽していただく葬場勤行の参考として構成され、それに資する経文・偈文等を収録した拡充版勤行集です。また、巻末には一連の葬送儀礼において依用される、『帰三宝偈』(出棺勤行)、『仏説阿弥陀経』(通夜勤行・還骨勤行ほか)、『讃仏偈』(収骨勤行)、『重誓偈』(火屋勤行)、『御文章』(白骨章、還骨勤行)も掲載しております。(詳しくは、本勤行集5頁の「本勤行集について」をご参照ください)。

葬送儀礼を執り行う上で、 導師をつとめる僧侶は、 葬儀の意義をよく理解し、 丹誠を凝らして勤めることが求められることから、 『浄土真宗本願寺派 葬儀のてびき』 も同時に発行いたしました。本勤行集の利用にあたっては、この『浄土真宗本願寺派 葬儀のてびき』 をご活用ください。

とあります。

『葬儀規範』の加筆・調整もあったそうです。

『葬儀規範』の考え方

「葬送儀礼」は、親しい方の別離(死)という厳しい現実を前に執行される、人類普遍の営みである。あふれ出る「別れの悲しさ」、「いのちの尊さ」、「ありがたさや尊さ」、「さまざまな想いや感情」。その場では、遺族・知友が寄り集まり、在りし日の故人を偲ぶ中に、人生無常のことわりが実感され、生と死に向き合う命のありようがすぐさま問われる。

本宗門の葬送儀礼は、本願寺第八代宗主蓮如上人の葬儀次第に準拠してかたち作られ、伝承されてきた。導師を勤める僧侶は、浄土真宗の葬儀の意義を十分に思慮し、丹誠を凝らして、葬儀を勤めることが求められる。(後略)

調べてみると浄土真宗本願寺派の総合研究所で【「宗教的感動」を共有できる葬送儀礼の確立と普及について】とさまざまに検討を重ねて刊行されたようです。

少しわかりづらいかもしれませんが、先に紹介した従来のお葬式の流れに比べるとかなり自由度の高い内容を選択できるようになっています。僧侶の主体性への期待もあるのかもしれません。

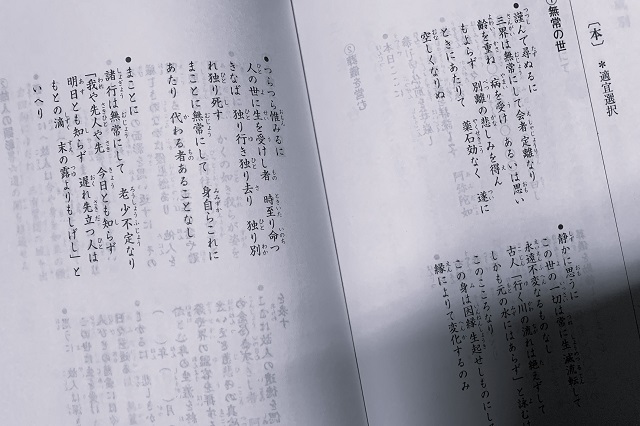

表白は「序」「本」「結」を自分で選択して作成できるようになっており、葬儀の前後に司会者が述べるような言葉の文例なども掲載されています。

ただ、本来であれば表白などは僧侶自身が作成すべきものですので、いろいろな文例に頼ることになっているのは僧侶の質が問われているようにも思います。

全体的な私見を詳しく述べるとかなりマニアックな話になってしまうため控えますが、私自身は儀礼に関して柔軟性を大切にするタイプなので好意的に受け止めています。

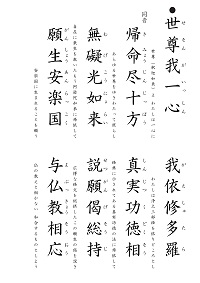

個人的に嬉しかったのは天親菩薩の『浄土論』「願生偈(がんしょうげ)」が掲載されていることです。

初めに正しく往生浄土を明かす教といふは、いはく三経一論これなり。「三経」とは、一には『無量寿経』、二には『観無量寿経』、三には『阿弥陀経』なり。「一論」とは、天親の『往生論』(浄土論)これなり。あるいはこの三経を指して浄土の三部経と号す。(法然聖人『選択本願念仏集』「二門章」より)

「願生偈」は1934(昭和9年)以降、浄土真宗本願寺派の勤行では依用しなくなってしまいました。(大谷派では現在も用います)

どこにも偈文がなかったので8年前に自分で経本を作成したのですが、まさか復活するとは……お葬式に用いるには短いので、日常のおつとめで唱えようと思います。