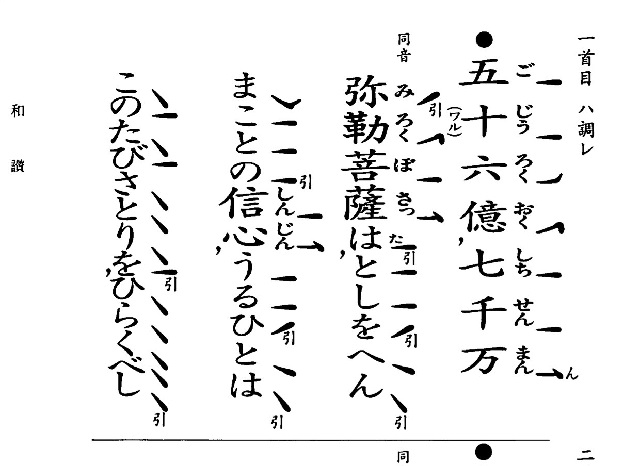

浄土真宗の宗祖である親鸞聖人を偲ぶ「報恩講」という行事では「五十六億七千万」から始まる和讃を読むことがあります。

『正像末和讃』に収録されている和讃です。

この和讃を報恩講に用いる理由について、藤岡道夫先生の『祖師聖人のお噂 御正忌説教』(探求社)には次のように記されているとSNSのO先生の投稿から教えていただきました。

実はこの五十六億というご和讃は、昔からです、古来です、ご開山さまのご正忌報恩講に勤められるご和讃として尊ばれたんです。

今皆さん赤い本の聖典お持ち、そして去年蓮如さまの記念の本、本願寺が初めて門徒向けの分に、この和讃を入れて編集しました。

少し私文句言ったんです。昔から一般門徒の方々が使われる聖典には、「弥陀成仏の」この普通の和讃とは別に、五十六億のご和讃が載ってなけりゃ買わないという地域があるわけです。なぜかというとお取り越し報恩講、乃至はご正忌にはこのご和讃を勤める慣わしがあるんです。ちょっと余分なことを最初は申します。

それはここの冒頭にあるんです。この親鸞聖人直筆のご和讃の頭が五十六億で始まるのです。ここは宇部小野田組です。大津東組がこの五十六億以下六首のご和讃をお『正信偈』「唯可信斯高僧説」のあと、この六つのご和讃だけを添えたお『正信偈和讃本』を作られました。

今から十年前、もうちょっと前かな、その発起をされたのが、俵山の深川倫雄和上で、その印刷をなさるに際して、ご本山が出版される大本和讃の活字を使用させてほしいと、願い出をされてお許しを得られました。

出版の理由にお『正信偈』に五十六億以下六首のご和讃だけを付して編集するのは、親鸞聖人のご正忌報恩講には、古来これを読む慣わしがあるからと願い出に述べられました。

沢山のページから五十六億七千万を探し出すのは、皆さんが困難だから、これだけをお『正信偈』に添えておけば、パッとお念仏もご和讃もある。だからそういう書物を出版したいと願い出られたのです。そしたら活字の許可は出ました。

やがて和上さんが私に「藤岡さんよ、本山式務からこう言うてきた。報恩講にこの五十六億を読む慣わしはないと、こう言うてきたけども、おかしいな、あんたどう思うか」と、こうおっしゃいました。

実は私も、青年時代から五十六億が報恩講に勤められるというのを馴染んでましたから、「僕も青年時代からそう聞いてましたからどうですかね。本山にそういう慣わしがないといわれたら…。しかしどこかで私はそのような慣わしがあると、そう見た覚えがあります」として、ちょっと確かめてみたんです。

そしたら今から二百数十年前に、玄智という学者が『考信録』という書物をお書きになりました。それ以後の坊さんたちの浄土真宗の教養、学問というよりも教養を養成するのに大きな手柄があった書物です。

この方は宗名論争ということでも功績があります。徳川時代、浄土宗のほうから、私どもが浄土真宗と名のるのがけしからんというて、文句を言ってきたことがあるのです。真宗、真実の宗旨と名のるのがけしからんと。それでね、論争が生じた。

その時江戸城、将軍が居る江戸城に本願寺の代表として出向かれまして、宗名論争の議論をして説き伏せて、まあ言うならば、浄土宗からの文句を引っ込めさせられた学者、玄智という方です。

この方はそういう学者としてのお仕事をされる時は玄智です。それから、歴史家としてお仕事をなさる時は、景耀と名のられます。同じお方なんですけれどもね。

この景耀という名でお書きになったものが、『本願寺通記』という私どもの歴史です。真宗の歴史書、それともう一つ別途にお東のほうに『大谷本願寺実記』という本があります。私はその歴史というのが趣味でございまして、まあナンジャカンジャと読むのです。

読んでおりましたら、その玄智さまの通記とお東の実記に本願寺の年間の行事が書いてあります。旧暦のご正忌は十一月二十八日がご命日ですから、そのご命日までどういうお勤めがあったのか、一週間のお勤めが記録されておる。

それの二十七日逮夜だから、ご命日の前の日、まあここでいうと今日です。逮夜ですからこの時間帯、このお勤めが五十六億のこのご和讃、これが例年の如く恒の年の如く、行なわれたという記録がある。

で私はご本山に「そんな慣わしはない、報恩講だからとて五十六億を読むなどという慣わしはありません」と式務の返事があったことについて、チョイとクレームをつけて「こういう記録がありますよ」と申したことがあります。

そしたら去年の蓮如上人の出版、あの門信徒用の中に五十六億のご和讃が初めて載った。この赤本は民間本です。本願寺の正式出版物ではない。

しかし、正式出版物でないものの方に、五十六億のご和讃が載ってなけりゃ買わん、北陸その他にそういう習慣が古来あるわけですね。私は昭和五十六年ご本山のご正忌を勤めさせてもらいましたが、なんというても、逮夜のご影堂のお勤めの時間帯、私はそのご影堂のほうに居りませんで、それで解りませんでしたが。数年前、平成六年か築地本願寺のご正忌を勤めさせていただきました。

これは築地本願寺は大阪津村のお別院と両方、十一月十六日ご満座で勤まる。それで、前門さまが東京なら、当門は津村、それで翌年は入れ替る形で、お勤まりです。それで東京築地本願寺の十一月十五日の逮夜法要、この午後のご縁は五十六億七千万でした。

再来年は私は津村別院のご正忌を一週間勤めさせてもらいますが、たぶん津村別院もお逮夜ですね、毎日ではないです。この五十六億のご和讃で正信偈和讃の形になるはずです。築地はそうでした。

これは今も申しますように、江戸時代今から二百年前から恒の年の如くです。「常」こっちのツネではないです。こっちの常は切れ目のないツネです。一年三百六十五日切れ目のないのがあの「常」という字です。「恒」というツネは間は切れている。

間は切れておりますけれども、恒の年の如く例年の如く一月十二日から十六日までは、恒例のご正忌が善福寺さんで勤まる。ああいう恒、ちょっと同じツネでも字の使い方が違います。玄智・景耀師のお言葉にこの恒を用いられる。恒の年の如く、二十七日は五十六億だと。

そしてこの日二十七日は洛中、京都の街中の路地路地に五十六億のご和讃の声が聞こえると記述されております。

ですから私どもは伝統的にこの五十六億のご和讃を、報恩講ご正忌に口にするという習慣を持っていたはずなのです。ご院家さんがここにお持ちいただきました。これが俵山の西念寺和上監修の『正信偈』、五十六億の『正信偈和讃本』です。私の寺はご門徒のお取り越しを十一月から勤めまして一軒一軒参りますが、これでお取り越しのお勤めをします。