佐々木閑先生の『日々是修行』からもう1エピソードだけご紹介します。

前話で、仏教が殺生を嫌うという話をした。

その一方で、坊さんは肉食しても構わないということも紹介した。

お釈迦様時代の仏教は、肉食と殺生を、まったく別の行為として切り離して考えていたのである。これは論理的に正しい。肉を食べたからといって、それが殺生になるわけではない。お布施でもらった肉を食べながら、生き物を殺さないように暮らすというのはちっとも不自然なことではない。スリランカなどのお坊さんは、今でもこの考えで暮らしている。

ところがその後、一部の仏教徒が肉を食べなくなった。理由はインド社会全体が、「肉には穢れがある」と考え始めたからである。

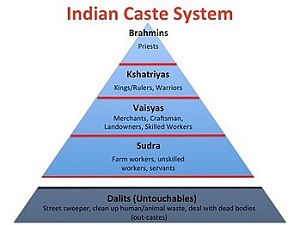

インドにカーストと呼ばれる身分制度があることをご存じだろうか。人の価値を、生まれただけでランクづけする邪悪な差別制度である。「人の身分は生まれつき決まっていて、それが低い者ほど穢れている。穢れは食べ物などを通して伝染する」というのがカーストの基本的な考えだが、釈迦が亡くなって数百年後、この制度が強まってきた時期、インドに肉を食べないという習慣が定着してくるのである。なぜか。

「人には生まれつき清らかな人と穢れた人がいる」というカーストの考えを自然界にまで延長すれば、「食べ物にはもともと清らかなものと、穢れたものがある」となる。肉は穢れたもので、野菜は清らかだ。だから肉を食べる者には、穢れが伝染するというのである。

この「肉を食べると穢れがうつる」という考えが仏教にも入ってきて、それが、仏教の菜食主義を生んだ。「野菜料理は清らかだ」という思考の裏には「生臭料理は穢れている」という思いがあるのだ。

私の言いたいことはこうだ。肉を食べず、菜食しながら修行に励む人は確かに立派だが、それは肉を食べないから立派なのではなく、自分を厳しく律する、その心が偉いのである。「味の欲少なく、わずかな糧で身を保つ」、そういう人の食事が、真の精進料理なのだ。

一方、食べ物にはもともと清らかなものと穢れたものがあると考え、それで肉食しないのなら、その人はすでにカーストの虜だ。差別の沼に足を踏み入れている。

精進料理を食べるときは、コンニャクといっしょに、背景にあるこういう問題も、よく噛みしめてもらいたい。

合掌