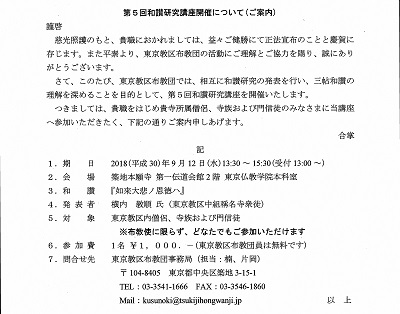

関東圏の布教使が所属する東京教区布教団では、年に3回「和讃研究講座」が開催されています。

団員が輪番制で発表を担当。今回は自分に回ってきました。

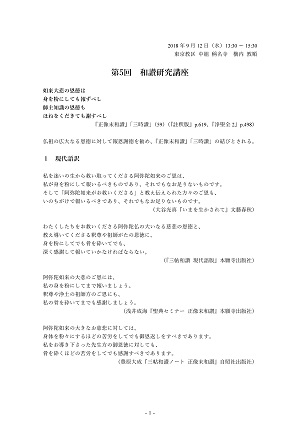

親鸞聖人が著された『和讃』という詩の形式の聖教から1首を選びます。

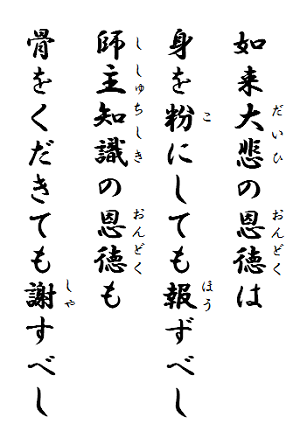

浄土真宗でもっともよく用いられる和讃である通称「恩徳讃(おんどくさん)」を選びました。

この和讃は、一般に「恩徳讃」として最も親しまれている和讃のひとつで、親鸞聖人最晩年の和讃集『正像末和讃(しょうぞうまつわさん)』(草稿本85歳・初稿本86歳成立)に収められています。

『正像末和讃』には「三時讃」「仏智疑惑讃」「皇太子聖徳奉讃」「愚禿悲嘆述懐讃」「善光寺讃」などの和讃が収められています。その冒頭にある「三時讃」の結びに「恩徳讃」が掲げられています。

三時とは、仏教の歴史の見方です。釈尊入滅後の500年、あるいは1000年の間は「正法(しょうぼう)の時代」であり、教法も説かれ行ずる人も証(さと)る人もいる時代です。教行証の3つが揃った最も仏法が盛んな時代をいいます。

釈尊入滅より時代を経ると「像法(ぞうほう)の時代」に入ります。「像」とは、その形は似ているが本物ではなく、本物に似せていることです。釈尊入滅後500年、もしくは1000年を経てこの時代に入ります。教と行はあっても、証る人のいない時代です。

やがて、末法一万年に入ります。「末法(まっぽう)の時代」は、教えのみが存在し、行ずる人も証る人もいない時代です。

しかし親鸞聖人は、このような歴史の見方を超えて、正法の時代であろうと、像法の時代であろうと、末法の時代であろうと、阿弥陀仏の本願こそがすべての人が救われていくみ教えであることを述べられ、その結びとしてこの和讃があります。

五濁の世、末法の世において、自力によって覚りをひらくことはできません。それに対して阿弥陀仏の本願のみ教えこそ、すべての人の救いであることを明らかにしてくださいました。

これより前の和讃では如来回向の恩徳と仏祖教化の恩沢を説き述べられ、この1首においてはこれを総括して報恩謝徳を勧め、もって『正像末和讃』の結讃とされました。

気合いを入れて10ページほどのレジュメを用意しました。

「身を粉に」「骨をくだき」のフレーズが印象的です。

「粉骨砕身」と順序が違いますが、これは善導大師『観念法門(かんねんぼうもん)』に拠っているのでしょう。

自身の法悦を語るのに「自身の言葉」ではなく、「祖師の言葉」を用いるあたりに「私が」「自分は」の主張のない親鸞聖人らしさがあります。

また、製作時期から伺うと、喜びの絶頂ではなく悲しみの底で著された和讃であったことがうかがえます。

法義の混乱と、その結末として親子の縁を切らなければならない悲嘆の極致にあって、阿弥陀如来の慈悲をいよいよ深くよろこばれた聖人の結論でありました。

私たちは悲しいとき、辛いときにはどうしようもなくうち沈み、どんな言葉も耳に入らないようになります。「どうして自分だけが、こんな目に遭うんだろう」「このつらさは誰もわかってくれない」と思い、ますます自分ひとりで抱え込んでしまいます。

そんなとき、お仏壇に向かい、静かにお念仏する日を過ごします。すぐに心が晴れることはありませんが、少しずつお念仏申す中から、どこか心にあたたかい温もりが実感されてくるのではないでしょうか。ひとりで苦しんでいるのではなかったことが知らされるのです。私たちの心の底から、如来さまのお慈悲の温もりが支えていてくださるのでした。

親鸞聖人も、どんな悲しみの底にあっても、いや、悲しみの底にあるからこそ、如来さまの尊いお慈悲が、ますます深く味わわれてこられたのでしょう。

合掌